Avant Notre Dame des Landes il y a eu le Larzac. Deux luttes décalées dans le temps mais qui ont la même origine. La France des 30 glorieuses est aussi celle de l'aménagement du territoire. Au nom d'une supposée modernité, les grands projets mégalo fleurissent, imposés de façon autoritaire par un Etat ultra-centralisé. La mode est au béton, aux bagnoles et au nucléaire, support de la politique de grandeur voulue par le général de Gaulle. Son dauphin, George Pompidou lui succède en 1969 et continue dans la même voie. C'est dans ce contexte que le secrétaire d'Etat du ministre de la Défense annonce en 1971 l'extension du camp militaire du Larzac de 3000 à 17 000 hectares:

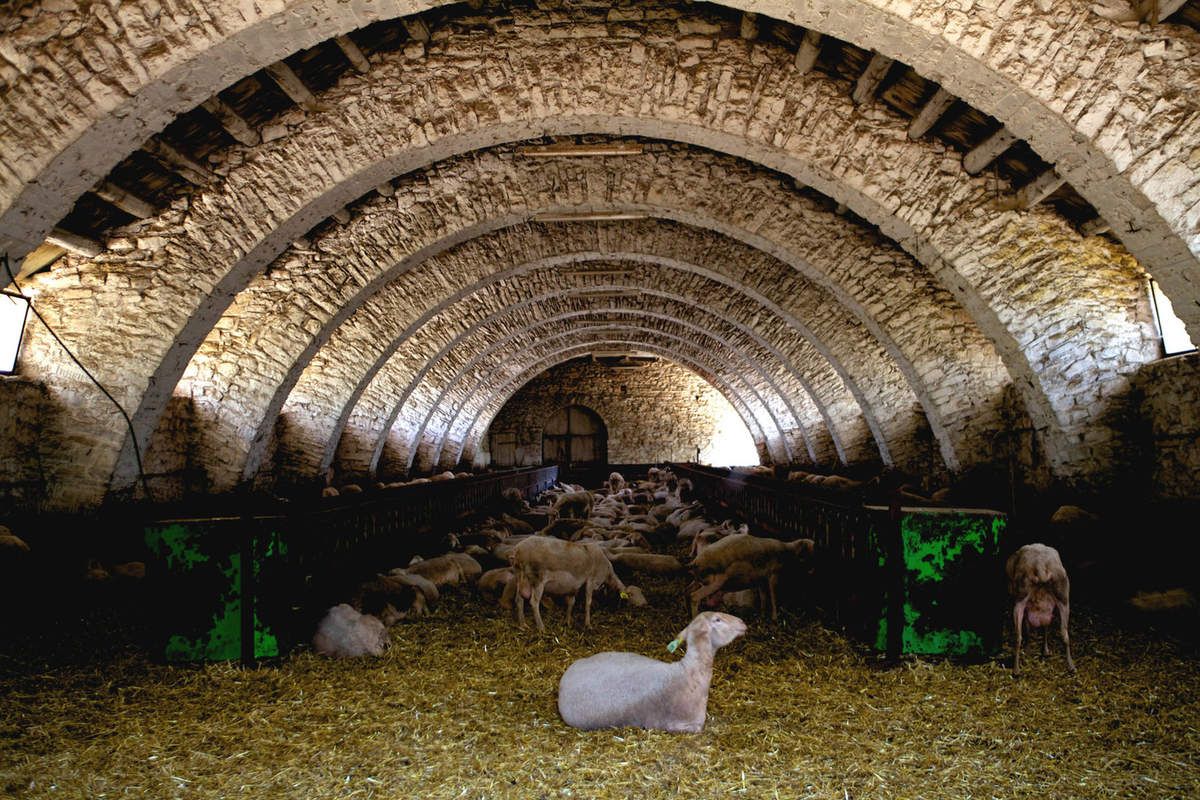

« Qu'on le veuille ou non, la richesse agricole potentielle du Larzac est quand même extrêmement faible. Donc je pense qu'il était logique de considérer que l'extension du Larzac ne présentait que le minimum d'inconvénients. Alors la contrepartie c'est le fait qu'il y a quand même quelques paysans, pas beaucoup, qui élevaient vaguement quelques moutons, en vivant plus ou moins moyenâgeusement, et qu'il est nécessaire d'exproprier. »

Ce discours que l'on entend dans le documentaire de Christian Rouaud révèle l'unilatéralisme d'une décision prise d'en haut et le mépris dans lequel l'Etat tient les paysans. Des manières qui ne sont pas sans rappeler celles de la colonisation algérienne où les indigènes avaient été chassés sans ménagement de leurs terres par l'Etat pour qu'elles soient réattribuées aux colons. Et de fait, le documentaire s'ouvre sur le témoignage d'un paysan qui se décrit lui-même comme un "indigène." Un paysan qui se décrivait avant la lutte selon les clichés qui collent au monde de la terre: peu éduqué, conservateur, catholique, individualiste. Mais qui face à l'adversité va faire à retardement sa "révolution soixante-huitarde" suivant en cela les traces de ceux qui avaient participé à la Résistance pendant la seconde guerre mondiale.

En effet face à la toute-puissance de l'Etat et à son bras armé qui les harcèle, les paysans concernés par l'expropriation vont entrer en résistance. Qu'ils soient de souche (les "pur porc") ou fraîchement installés , ils vont s'unir en signant le "pacte des 103" fermiers qui s'engagent à ne jamais céder leur terre à l'armée quel qu'en soit le prix. Mieux encore, ils vont être rejoints par une ribambelle de soutiens à priori aux antipodes d'eux et avec lesquels ils vont apprendre à cohabiter: maoïstes, hippies, écologistes, objecteurs de conscience. En s'ouvrant au monde, le Larzac devient ainsi à la fois le Woodstock français (l'affiche du film fait penser à un détournement de celle de "Full Metal Jacket" avec son mouton peace and love affublé d'un casque rempli de slogans) et le laboratoire de l'altermondialisme. José Bové est d'ailleurs un des leaders du mouvement avant d'aller démonter le McDo de Millau ou faucher le maïs OGM. Les zadistes de tous poils sont les héritiers des Larzaciens et sont d'ailleurs soutenus par une partie d'entre eux.

On est fasciné par la vitalité des témoignages de ces David qui durant 11 ans luttèrent contre Goliath avec détermination et inventivité. Ayant choisi la désobéissance civile non-violente à la manière de Gandhi, opposant la légitimité de leur combat à la légalité de l'Etat, ils multiplièrent les manifestations à Rodez et à Paris, le lâcher de brebis en pleine ville, les occupations illégales de fermes, la construction (illégale également) d'une bergerie, la publication d'un journal, l'achat de terres, l'infiltration dans le camp militaire pour détruire des documents relatifs à l'expropriation etc. Face à eux, l'armée sur la défensive semblait en état de siège alors que l'Etat tentait par tous les moyens de passer en force, de diviser le mouvement et de le pénaliser. En vain.

/image%2F2429364%2F20240414%2Fob_e5b950_celebrating-agnes-varda-67536518371101.png)

/image%2F2429364%2F20220209%2Fob_32c62c_hqdefault.jpg)