Les Héros du troisième type (4): Nobody's perfect

IV

Nobody's perfect

« La force de Wilder est de mettre en scène des crapules, des crétines, des imposteurs, des lâches et des assassins, puis d'en faire des êtres humains. » (Noël Simsolo).

Billy Wilder (1906-2002) et sa jeune (et fictive) interprète grecque, Calista sur le tournage en Grèce de Fedora (1978), allusion transparente à "L'interprète grec", l'une des nouvelles d'Arthur Conan Doyle dans laquelle on découvre pour la première fois Mycroft Holmes, le frère aîné de Sherlock et le club Diogène dont il est le co-fondateur. Mais bien que "Billy Wilder et moi" soit un roman, il se fonde sur des faits et propos bien réels grâce notamment à la rencontre entre l'auteur et le fils de I.A.L. Diamond (le scénariste de Billy Wilder à partir de 1957) qui lui a ouvert les archives de son père. Le résultat est remarquable car extrêmement vivant tout en étant méticuleusement documenté.

En novembre 1993, j'ai vu pour la première fois un film de Billy Wilder, "La Garçonnière" ("The Apartment",1960), sur Arte, lors d'une soirée "Thema" qui était consacrée au célèbre réalisateur américain d'origine austro-hongroise. Comme Calista dans le roman de Jonathan Coe lorsqu'elle fait sa connaissance, je ne savais absolument pas qui il était car cela faisait peu de temps que je m'étais mise au cinéma. Je me souviens juste que ça a été le coup de foudre au point qu'un mois après, le soir de noël, je me repassais encore le film que j'avais enregistré, seule dans ma chambre avec une ferveur incroyable en me disant à peu près comme Edmond Dantès qu'il n'y avait qu'à "attendre et espérer". Car c'est de cela dont j'avais le plus besoin à l'époque et c'est à ce besoin-là que Billy Wilder répondait justement:

" Imagine une famille à Düsseldorf. Le mari est déprimé [...] La femme dit à son mari: "Ecoute, je suis amoureuse du dentiste et je te quitte". Le fils s'est fait arrêter [...] La fille est en cloque et elle a la syphilis. Et voilà que quelqu'un passe les voir et dit: "Ecoutez, je sais que vous avez eu une rude journée, mais allons nous remonter le moral. Allons voir Despair de Fassbinder. [...] La vie est moche. On le sait tous. Pas besoin d'aller au cinéma pour savoir que la vie est moche. Les gens y vont parce que ces deux heures apportent à leur existence une petite étincelle [...] Un soupçon de joie peut-être."

(Jonathan Coe, Billy Wilder et moi, p 260).

L'une des nombreuses affiches de "La Garçonnière" et une affiche de "Despair" de Rainer Werner Fassbinder. J'adore Dirk Bogarde mais les films dans lesquels il a tourné ne transpirent pas vraiment le bonheur. D'ailleurs parmi mes pires souvenirs en matière de films (au sens de films traumatisants et non de mauvais films) il y a un téléfilm de Fassbinder, "Martha" (1974) qui décrit un processus d'emprise terrifiant au sein d'un couple.

Si on m'avait dit en effet à cette époque que Billy Wilder était un réalisateur cynique, je serais "tombée des nues" ^^. Il m'est apparu comme un sauveteur (au sens de maïeuticien de l'âme). L'un des rares qui pouvait proposer un regard humaniste et une issue positive à des personnages en apparence irrécupérables: "Les gens me traitent de cynique et c'est vrai, j'ai réalisé quelques films cyniques, mais en réalité, je crois que j'ai une image assez romantique de ce que doit être un film." (p 263)

Ironie dès le générique: Baxter regarde de l'extérieur son propre appartement (son intimité) envahi et lui-même, en être exclu.

La Garçonnière raconte l'histoire d'un petit employé d'assurances, CC Baxter (joué par son acteur fétiche, Jack Lemmon) qui prête sa garçonnière à ses supérieurs (patron inclus) pour qu'ils y emmènent leurs maîtresses contre la promesse de gravir les échelons de son entreprise. Ce qu'il parvient à faire, se retrouvant à la fin adjoint du patron, tout en haut de la tour qui abrite les bureaux de la compagnie. Une satire corrosive de la sucess story autant que du parcours édifiant du héros américain, self-made-man parti de rien et arrivé au sommet par ses propres moyens, ici la prostitution par procuration.

La tour à gravir, le célèbre open space d'Alexandre Trauner puis l'exécutive office et enfin le bureau du patron.

Sauf qu'en fait Baxter n'est pas un arriviste. C'est une chiffe molle qui se laisse dicter sa conduite par les dirigeants de la société à qui il n'ose pas dire non. Tout le comique du film mais aussi sa profonde mélancolie repose sur un quiproquo entre l'image que renvoie Baxter à la société (celle du conquérant à qui tout réussit tant sur le plan professionnel que privé) et une réalité faite de solitude et d'asservissement. Fran, la jeune liftière jouée par Shirley MacLaine pour qui Baxter a le béguin résume parfaitement la réalité prédatrice de la société américaine "certains exploitent et d'autres se font exploiter". Double féminin de Baxter, elle aussi est manipulée par son patron qui lui fait miroiter de belles promesses qu'il n'a nullement l'intention d'honorer. Et bien entendu Baxter ne se doute pas qu'elle passe une partie de ses nuits dans son propre lit mais avec un autre alors qu'il se gèle sur le trottoir en attendant de pouvoir rentrer chez lui.

Sans crier gare, le film bascule de la comédie satirique au drame poignant lorsque Baxter découvre sa propre fêlure dans le miroir brisé de Fran.

C'est alors qu'intervient l'humaniste de l'histoire, double de Wilder en la personne du docteur Dreyfuss, voisin de palier de Baxter et témoin de ce qu'il croit être sa vie de jeune débauché irresponsable. Il ne va pas seulement se contenter de sauver Fran du suicide et du désespoir. Il va secouer Baxter en lui enjoignant de devenir un "Mensch" c'est à dire un véritable être humain au sens où Diogène l'entendait. Et ce juste au moment où ce dernier sort enfin de sa léthargie en accédant au sentiment amoureux qui est pour lui une révélation. Il devient alors un homme à part entière qui décide de se libérer de sa servitude et de protéger sa vie privée pour y accueillir Fran qui retrouve parallèlement le goût de vivre. Jack Lemmon qui introduisait le film lors de la soirée Thema disait que Billy Wilder avait réussi "à faire pousser une rose sur du fumier".

Les bons conseils du docteur Dreyfuss 😊.

Et la décision de Baxter de les suivre.

Les films de Billy Wilder que je préfère, tous co-scénarisés avec I.A.L. Diamond possèdent ce bouleversant pouvoir de métamorphose d'une marionnette en être humain, souvent grâce à la connexion ou à la reconnexion avec une partie ignorée de soi (la plus secrète et la plus précieuse, évidemment). L'exemple le plus célèbre est celui du musicien plutôt fade Jerry (Jack Lemmon) devenant l'irrésistible Daphné dans "Certains l'aiment chaud" (Some like it hot, 1959) mais Flannagan (Gary Cooper), le vieux séducteur blasé retrouvant ses émotions d'adolescent dans "Ariane" (Love in the afternoon,1954) devant la bravoure d'une gamine encore vierge (Audrey Hepburn) qui pour se mettre à "son niveau" s'invente une collection d'amants est tout aussi fascinant. Je me souviens encore de l'état d'enchantement dans lequel j'étais en sortant de la projection. Car celui-là, je l'ai vu dans un cinéma art et essai qui n'existe plus, le Rex à Toulouse, quelques mois après "La Garçonnière". Cinéma à qui je dois une bonne partie de ma culture cinématographique.

Et la joie qui résulte du sentiment de plénitude retrouvé s'exprime en danse et en musique avec l'éternel orchestre dans un coin de l'image.

La signature Wilder: la fleur portée derrière l'oreille apparaît dans toutes les scènes de danse. Dans "Certains l'aiment chaud" elle est portée par Joe E. Brown (Osgood)

Dans "Ariane", la fleur épinglée au costume qui finit derrière l'oreille est portée par Gary Cooper (Flannagan) dans une scène bucolique

Cependant, je n'avais exploré qu'une facette de la personnalité de Billy Wilder. Deux ou trois ans après vers 1995, j'en ai découvert une seconde qui m'a tout autant marqué que la première. Pas la plus cynique (quoiqu'il y ait toujours une part de cynisme dans ses films, sinon on n'en dégusterait pas avec autant de délectation la part romantique). Mais la plus lugubre assurément. Celle de "l'ouverture des tombeaux", principalement dans les années 70 quand Billy Wilder devenu vieux et has been à Hollywood ("un homme d'hier" faisant "du cinéma d'hier" par rapport aux "jeunes barbus", Scorsese, Coppola, Spielberg) s'est penché avec nostalgie sur l'époque de sa jeunesse européenne brutalement interrompue par l'avènement du nazisme.

Les films de fantômes de la filmographie de Billy Wilder ne datent pas tous cependant des années 1970. "La Scandaleuse de Berlin" (1948) ressuscite l'Ange bleu (en version déchue) et "Boulevard du crépuscule" (1950), les vieilles gloires du cinéma muet (en version déchues également) en entremêlant fiction et réalité. "Boulevard du crépuscule" a d'ailleurs son miroir macabre (et dégradé) dans les années 70, "Fedora" (1978) avec le même acteur (William Holden) qui poursuit la chimère de faire tourner une nouvelle version de "Anna Karénine" à une ex-star recluse (et déchue pour changer) que chacun ne peut qu'identifier à Greta Garbo. On peut même inclure dans cet ensemble "La valse de l'Empereur" (1948) qui remonte aux dernières années de l'Empire austro-hongrois. Toutes ces périodes révolues ont un point commun. Elles sont issues d'une partie morte de l'existence de Billy Wilder. Sa vie d'avant: d'avant l'exil en France puis aux USA, d'avant la Shoah et la mort de sa famille, ce "Monde d'Hier" à jamais perdu dont parle son contemporain, Stefan Zweig. Seul "Fedora" s'aventure cependant du côté de l'expérimentation clinique façon "roman de la momie hollywoodienne", en faisant penser à la fois aux mutations du visage du film de Franju, "Les yeux sans visage" (1960) et à "La Piel que Habito" (2011) de Pedro Almodovar.

Mais le résultat est identique: ce sont tous des films de morts-vivants dans lesquels on sent bien qu'il y a une cassure dans la vie de Billy Wilder et que celle-ci est irréparable.

La géniale ouverture macabre tempérée d'humour noir de "Boulevard du crépuscule" avec son narrateur décédé flottant dans la piscine et la toute aussi joyeuse scène d'ouverture de "Fedora" (1978)

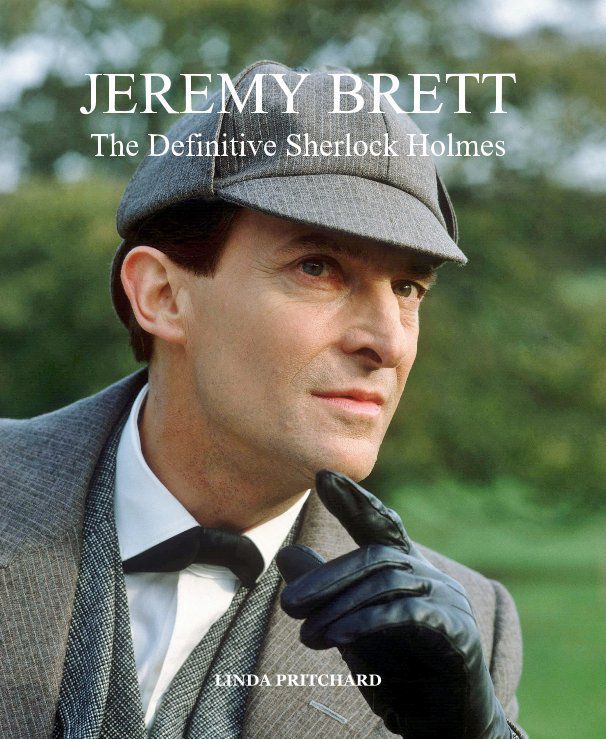

C'est exactement au carrefour de ces deux tendances, romantique et sépulcrale que se situe "La vie privée de Sherlock Holmes" ("The Private life of Sherlock Holmes") réalisé en 1970. Celui-ci était en effet un des personnages préférés de sa jeunesse et il voulu le traiter comme une personne ayant réellement existé et possédant de ce fait des failles on ne peut plus humaines. Pour cela, il a imaginé avec son complice scénariste I.A.L. Diamond l'exhumation d'une malle poussiéreuse entreposée dans une banque de Londres ayant appartenue à John Watson mais qui ne pouvait être ouverte que cinquante ans après sa mort. A l'intérieur, on y découvre un texte inédit du docteur consacré à ce qui est précisément occulté dans l'oeuvre volontairement fragmentaire de Arthur Conan Doyle: à savoir ce qui relève de la sphère privée de la vie du détective. C'est ainsi que Billy Wilder parvient à rendre hommage à l'oeuvre originale en complétant les "blancs" tout en se montrant extrêmement irrévérencieux à son égard.

La malle est à Watson mais tous les objets appartiennent à Sherlock Holmes, restes tangibles d'un monde perdu (un autre livre célèbre de Conan Doyle de 1912 qui s'est perpétué jusqu'à nos jours avec "Jurassic Park" (1993) de Steven Spielberg et toutes ses suites)

N'ayant pas saisi à l'époque tout ce qui faisait la complexité de ce cinéaste, je suis allée voir le film dans un cinéma du quartier latin qui le passait en même temps que "Avanti" (1972) en me disant naïvement que j'allais forcément y retrouver ce qui m'avait fait tant de bien dans les autres que j'avais vu de lui. Je me souviens en être sortie à la fois touchée au coeur, complètement déprimée et profondément troublée tant le décalage était immense entre l'image d'Epinal véhiculée par le célèbre détective dans la culture populaire (qui était la seule que je connaissais jusque là puisque je n'avais lu aucun livre de Conan Doyle ni vu aucune adaptation) et la vision d'outre-tombe qu'en donnait Billy Wilder. Comme si la mémoire collective avait opéré une sélection en ne conservant que ce qui l'arrangeait dans le personnage (son génie) en oubliant le reste (ses démons). Et cela n'est pas seulement imputable aux silences et aux omissions du docteur Watson (et donc de Conan Doyle). C'est aussi une question d'évolution des moeurs. Pas toujours dans le sens de ce que l'on croit d'ailleurs, comme le montre le chapitre 52 du Comte de Monte-Cristo intitulé "Toxicologie" dans lequel le sujet des drogues (fabrication et usage) est aussi décomplexé qu'il l'est dans les livres de Conan Doyle alors que de nos jours Edmond et Sherlock auraient quelques problèmes avec la justice (question réglée dans la série par le fait que le frère de Sherlock qui gravite dans l'ombre du pouvoir couvre tous ses écarts de conduite).

De la cocaïne pour soigner le mal de dents Carton publicitaire de 1885 Lloyd Manufacturing Company. Aujourd'hui, même les produits dérivés inoffensifs issus de ces drogues sont devenus tabous (sauf le Coca ^^), du moins en France. Aux Pays-Bas en revanche, l'esprit XIX° siècle est davantage demeuré (sucettes et glace au cannabis dans toutes les boutiques, exposition sur les drogues et les instruments pour les utiliser au musée national d'Amsterdam, coffee Shop permettant d'acheter et de consommer légalement du cannabis sous certaines conditions.)

En surface, le film est souvent très drôle comme dans la scène où au fur et à mesure que la rumeur d'une relation homosexuelle Holmes/Watson se répand comme une traînée de poudre (^^), ce dernier qui danse avec des ballerines de l'Opéra se retrouve en fâcheuse posture (mais aujourd'hui, ce qui me fait le plus rire ce sont les mines outrées de Colin Blakeley à l'idée du qu'en dira-t-on dans son ancien régiment alors que le "respectable" docteur fournit par ailleurs de la came à son ami toxicomane tout en déplorant son vice). Nul doute que Le duo a été conçu pour se compléter, l'un jouant le rôle du clown blanc (Sherlock) et l'autre de l'auguste (Watson, Colin Blakeley étant par moments aussi désopilant que Jack Lemmon).

Dans "La vie privée de Sherlock Holmes", la fleur à l'oreille est portée par Colin Blakely (Watson).

Mais ce rire n'est que la politesse du désespoir, une expression que mon grand-père employait comme remède et dont j'ai fini par retrouver l'auteur, Chris Marker. Billy Wilder en était un grand adepte: "Quand je suis très heureux je fais des tragédies, quand je suis déprimé je fais des comédies. Pour Certains l'aiment chaud j'étais très déprimé, suicidaire."

Jonathan Coe consacre deux pages à la philosophie de ce rire qui était également essentielle chez I.A.L. Diamond dont on comprend qu'il était l'âme de la gaîté des films de Billy Wilder:

"Et cette fois je ris, en partie parce que je trouvais l'anecdote amusante, et en partie parce que j'aimais la manière dont monsieur Diamond l'avait racontée, la manière dont ses yeux brillaient au moment où il atteignait la chute, la façon dont, pendant un court instant, raconter cette plaisanterie suscitait chez lui un éclair de joie étrange et de lucidité sur le monde. Et je pris conscience que pour un homme fondamentalement mélancolique, un homme pour qui la marche du monde ne serait jamais qu'une source de regrets et de déceptions, l'humour n'était pas seulement beau mais nécessaire, que raconter une bonne blague pouvait faire naître un moment, fugace mais délicieux, où la vie prenait un sens particulier et ne semblait plus arbitraire, chaotique ni inexplicable. J'étais heureuse de penser que malgré toutes les inextricable difficultés du monde, il disposait de cette source de consolation." (p 125).

En profondeur, "La vie privée de Sherlock Holmes" laisse une trace de mélancolie et de douleur contenue ineffaçable. S'il revêt bien le genre de la quête à suspense et de l'aventure, c'est bien son caractère intimiste qui m'a le plus marquée en tant que portrait d'un homme malade. Comme l'est le film lui-même, amputé de quatre scènes par des producteurs qui le ramenèrent à une durée de 2h et comme l'était aussi l'acteur jouant le détective, Robert Stephens, bipolaire et alcoolique qui tenta de mettre fin à ses jours pendant le tournage (je ne suis d'ailleurs pas certaine que son teint livide et ses mains tremblantes relèvent seulement du jeu).

Quand on lit le début de la deuxième aventure de Sherlock Holmes, on comprend pourquoi la mémoire collective l'a fait passer à la trappe:

"Sherlock Holmes prit la bouteille au coin de la cheminée puis sortit la seringue hypodermique de son étui de cuir. Ses longs doigts pâles et nerveux préparèrent l’aiguille avant de relever la manche gauche de sa chemise. Un instant son regard pensif s’arrêta sur le réseau veineux de l’avant-bras criblé d’innombrables traces de piqûres. Puis il y enfonça l’aiguille avec précision, injecta le liquide, et se cala dans le fauteuil de velours en poussant un long soupir de satisfaction. [...]

« Aujourd’hui, lui demandai-je, morphine ou cocaïne ? » [...]

« Cocaïne, dit-il, une solution à sept pour cent. Vous plairait-il de l’essayer ?

– Non, certainement pas ! répondis-je avec brusquerie. Je ne suis pas encore remis de la campagne d’Afghanistan. Je ne peux pas me permettre de dilapider mes forces. »

[...] « Peut-être avez-vous raison, Watson, dit-il. Peut-être cette drogue a-t-elle une influence néfaste sur mon corps. Mais je la trouve si stimulante pour la clarification de mon esprit, que les effets secondaires me paraissent d’une importance négligeable.

- Mais considérez la chose dans son ensemble ! m’écriai-je avec chaleur. Votre cerveau peut, en effet, connaître une acuité extraordinaire ; mais à quel prix ! C’est un processus pathologique et morbide qui provoque un renouvellement accéléré des tissus, qui peut donc entraîner un affaiblissement permanent. Vous connaissez aussi la noire dépression qui s’ensuit : le jeu en vaut-il la chandelle ? Pourquoi risquer de perdre pour un simple plaisir passager les grands dons qui sont en vous." (Le signe des quatre).

Soit précisément le passage qui a rendu Billy Wilder fan du détective "Le premier Sherlock Holmes que j'ai lu, c'était Le Signe des quatre. Et dans les tout premiers paragraphes, il s'injecte de la cocaïne! Incroyable. J'étais mordu." (Jonathan Coe, Billy Wilder et moi, p 196-197).

"Nous avons tous nos défaillances. Heureusement, le docteur Watson ne relate jamais les miennes" (mais d'autres le font). "Qui se nourrit de canaris et d'acide sulfurique avec un moteur en guise de coeur?". "Sherlock, quand je t'ai dit de renoncer à cette affaire, ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre". etc. le portrait se précise.

Le Sherlock de Billy Wilder a un certain nombre de points communs avec le Baxter de "La Garçonnière": la solitude, la marginalité, la déconnexion de soi et les problèmes d'identité qui en découlent ainsi que la difficulté à communiquer et l'incapacité à s'affirmer devant l'autorité (le patron étant remplacé par le grand frère, Mycroft joué par Christopher Lee, le Dracula des films du studio Hammer) et enfin l'inclination à la dépression et aux addictions. S'y ajoute, changement d'époque oblige des interrogations explicites sur le genre et la sexualité. Tout cela menant in fine directement vers l'autodestruction programmée, nul "sauveteur" ne se pointant dans cet horizon bouché.

Echec commercial et critique à sa sortie (logique au vu de son caractère non-conformiste), oublié à l'époque où je l'ai découvert, je ne me doutais pas qu'il deviendrait un serpent de mer dans ma vie ni qu'il allait devenir culte avec le temps et connaître une éclatante revanche 40 ans plus tard:

- D'une part grâce à la quête des parties manquantes effectuée par le passionné de Wilder (et de "La vie privée de Sherlock Holmes") qu'est Jonathan Coe (ayant acheté le DVD collector il y a deux ans, j'ai pu les visionner. Mais elles restent à l'état de fragments: ce sont tantôt des images, tantôt une bande-son, tantôt un script permettant de se faire juste une idée du projet initial de Wilder).

- De l'autre parce qu'étant également le film préféré de Mark Gatiss (qui comme Jonathan Coe l'a découvert quand il n'avait qu'une dizaine d'années), il a été une source d'inspiration majeure pour la série "Sherlock", l'empreinte du film de Billy Wilder (et par extension, de toute son oeuvre) s'y retrouvant un peu partout, des plus grosses évidences aux détails les plus subtils. L'humanisation de Sherlock est d'ailleurs l'ADN de cette série, sa raison d'être, comme elle l'était chez Wilder (d'où le passage au second plan des enquêtes dès la deuxième saison au profit des enjeux humains).

Mark Gatiss en plus d'être le co-créateur de la série joue le rôle de Mycroft, le frère aîné de Sherlock dont le rôle est considérablement étoffé par rapport à Doyle et à Wilder (qui a toutefois défini le type de relation qu'il entretient avec son frère).

"A scandal in Belgravia" (épisode 1, saison 2) reprend la plupart des passages clés de la joute érotico-platonique entre Sherlock et l'espionne allemande Gabrielle Valladon/Ilse von Hoffmanstal (Geneviève Page) qui est fusionnée avec la Irène Adler du canon surnommée la Femme. Quelques éléments diffèrent toutefois, qu'ils soient technologiques (le sms a remplacé le morse) ou sexistes (la misogynie affichée de Sherlock sur le thème "la femme est une traîtresse", même si Billy Wilder lui tord le cou par la suite est remplacée par une relation potentiellement sulfureuse - car non consommée à ce stade- entre une dominatrice professionnelle et un homme sexuellement bridé). Et contrairement à la version Wilder dans laquelle il ne parvient à obtenir qu'un sursis à Ilse, le Sherlock de la série réussit à la suivre clandestinement sur le terrain et à lui sauver la vie ce qui traduit un net changement quant au degré d'implication dans le réel du personnage et la manière dont il créé des liens qui s'avèrent ensuite indéfectibles. Le degré de conflictualité avec Mycroft est également nettement plus élevé dans la série qu'il ne l'est dans le film, sa tutelle écrasante suscitant plus de résistance.

Sherlock version Gatiss/Moffat refuse la version de la vie fataliste que lui raconte son frère depuis qu'il est tout jeune. Il déjoue donc logiquement son scénario morbide en une pulsion anti-létale qui est fondamentale pour comprendre l'évolution du personnage.

Autres éléments communs au film de Wilder et à la série: l'élément aquatique et le cimetière recouvrant des monstres qui ne demandent qu'à surgir... hors de l'inconscient.

Le personnage féminin inventé par Wilder et I.A.L Diamond a également influencé l'écriture de l'épouse de John Watson, Mary (Amanda Abbington) dans la série.

Gabrielle Ashdown, son pseudo dans le premier épisode de la saison 4 est en effet celui qu'utilise Ilse von Hoffmanstal quand elle se réfugie au Japon à la fin de "La vie privée de Sherlock Holmes". Il s'agit d'une déclaration d'amour à Sherlock qui l'a connue sous le pseudo de "Gabrielle Valladon" avant qu'elle et lui ne se fassent passer pour un couple marié, "M. et Mrs. Ashdown" pour les besoins de son enquête.

Il est vraisemblable que Billy Wilder lui-même soit transposé dans le personnage de Greg Lestrade qui partage avec Sherlock dans le premier épisode les mêmes patchs de nicotine sur le bras. Car "Ashdown" évoque à la fois l'addiction de Sherlock qui s'asphyxie dans son cabinet à force d'étudier et de répertorier les différentes sortes de cendres de tabac ("Respirer, respirer, quelle barbe!" dit-il dans le premier épisode de la saison 1) et le passé traumatique de Billy Wilder. Daniel Hermsdorf en 2009 a mis en évidence la récurrence dans son oeuvre des thèmes du train, du brouillard, de la fumée et des gaz dont le film est saturé jusqu’à l’étouffement. Il lie cela à des réminiscences inconscientes de la biographie de Wilder dont la famille mourut dans les camps nazis.

J'ajoute que le quatrième film de Billy Wilder porte un nom évocateur en VF: "Le Poison" ("The Lost Weekend", 1945). Et que le célèbre décor d'Alexandre Trauner d'open space pour "La Garçonnière" a été conçu pour noyer le personnage dans la masse et provoquer une sensation d'oppression maximale.

"Vous creusez votre tombe, il était temps que je revienne, il y a du laisser-aller". Les retrouvailles nicotinées Sherlock/Lestrade (épisode 1, saison 3). Ce n'est pas la dernière fois que Sherlock va se faire traiter de "salaud" pour la façon dont il (ma)traite les sentiments de ceux qui l'aiment.

Mais l'hommage que je trouve le plus émouvant reste la petite fleur à l'oreille que porte Watson dans le premier épisode de la saison 4 lorsqu'il rencontre pour la première fois Eurus, la soeur de Sherlock dans le bus. Ca c'est vraiment le genre de petit détail qui (me) tue.

De ma découverte du cinéma de Billy Wilder a découlé un intérêt pour la culture et l'histoire juive qui ne s'est jamais tarie au fil des ans. De ma licence sur l'anthropologie des sociétés juives contemporaines en 1995 à ma maîtrise sur les écoles juives parisiennes en 1996, de mes stages au Mémorial de la Shoah, à Cracovie et à Auschwitz-Birkenau en 2015 à mon séjour à Berlin en 2018, j'ai tracé au fil du temps une seconde filiation, d'élection avec celui que je considère comme mon second grand-père et dont je pourrais dire comme le dit Watson sur la tombe de Sherlock: "j'étais tellement seule et je lui dois tant".

/image%2F2429364%2F20240414%2Fob_e5b950_celebrating-agnes-varda-67536518371101.png)

/image%2F2429364%2F20210416%2Fob_b123cb_unnamed.jpg)

/image%2F2429364%2F20210503%2Fob_45a120_19172277.jpg)

/image%2F2429364%2F20210420%2Fob_26f9bb_19935199.jpg)

/image%2F2429364%2F20210408%2Fob_569412_monophy.gif)

/image%2F2429364%2F20210328%2Fob_876068_theapartment01a.jpg)

/image%2F2429364%2F20210328%2Fob_663d71_apartment-office.jpg)

/image%2F2429364%2F20210328%2Fob_1315ac_the-apartment-3-1024x441.jpg)

/image%2F2429364%2F20210328%2Fob_1d3d99_apt2-cl1-suit2-jkt.jpg)

/image%2F2429364%2F20210328%2Fob_028d72_apt2-cl1-suit1.jpg)

/image%2F2429364%2F20210329%2Fob_23fab2_0-giprntmg0mmrjbwn.jpeg)

/image%2F2429364%2F20210430%2Fob_cf87d4_giphy.gif)

/image%2F2429364%2F20210420%2Fob_65bccd_91jesfduccl-sl1500.jpg)

/image%2F2429364%2F20210414%2Fob_f89204_x1080.jpg)

/image%2F2429364%2F20210405%2Fob_6ade1e_ulyces-cocaine-02.jpg)

/image%2F2429364%2F20210419%2Fob_868c2d_1-cb35hilcnjg-gg-wpt-ebg.gif)

/image%2F2429364%2F20210402%2Fob_b0dc8b_tumblr-msh1c6rdxs1r21v2lo4-r1-250.gifv)

/image%2F2429364%2F20210402%2Fob_be50ef_tumblr-msh1c6rdxs1r21v2lo5-r1-250.gifv)

/image%2F2429364%2F20210402%2Fob_5d2ebd_tumblr-msh1c6rdxs1r21v2lo1-r1-250.gifv)

/image%2F2429364%2F20210402%2Fob_46aef0_tumblr-msh1c6rdxs1r21v2lo2-250.gifv)

/image%2F2429364%2F20210402%2Fob_49d4b0_tumblr-msh1c6rdxs1r21v2lo7-r1-250.gifv)

/image%2F2429364%2F20210402%2Fob_9d7b7b_tumblr-msh1c6rdxs1r21v2lo6-r1-250.gifv)

/image%2F2429364%2F20210402%2Fob_2d3109_tumblr-msh1c6rdxs1r21v2lo8-r1-250.gifv)

/image%2F2429364%2F20210402%2Fob_1c6f75_tumblr-msh1c6rdxs1r21v2lo9-r1-250.gifv)

/image%2F2429364%2F20210408%2Fob_7fcd62_nessie.gif)

/image%2F2429364%2F20210408%2Fob_e65180_tumblr-oj6gyu5ozp1thxmefo3-540.gif)

/image%2F2429364%2F20210408%2Fob_7be8ca_assuredbasicalaskajingle-size-restrict.gif)

/image%2F2429364%2F20210408%2Fob_b35e52_image-11493.jpg)

/image%2F2429364%2F20210408%2Fob_72f9d9_tumblr-0816d4b98780ee32fef3b7c64b58da8.jpg)

/image%2F2429364%2F20210405%2Fob_958c01_eats6n4acenrlhzunj3fwb4uqmqicess5qnyfp.jpg)

/image%2F2429364%2F20210408%2Fob_fd6621_visuel-04.jpg)

/image%2F2429364%2F20210418%2Fob_7aac25_lostweekendmillandalcoholic.jpg)

/image%2F2429364%2F20210422%2Fob_0026eb_40211.jpg)

/image%2F2429364%2F20210401%2Fob_98aa04_tumblr-inline-onf1sh8qjt1sgam6i-1280.png)

/image%2F2429364%2F20210430%2Fob_f00fd9_billy-wilder-grave.jpg)

/image%2F2429364%2F20220209%2Fob_32c62c_hqdefault.jpg)